-

2016年我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析

2016/4/25 10:34:33 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】

核心提示:1、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經(jīng)濟全球化進程的持續(xù)推進以及專業(yè)化分工的日趨細致,國際大型汽車制造商逐步向精簡機構(gòu)、以整車開發(fā)為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變:整車廠1、全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經(jīng)濟全球化進程的持續(xù)推進以及專業(yè)化分工的日趨細致,國際大型汽車制造商逐步向精簡機構(gòu)、以整車開發(fā)為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變:整車廠商在擴張產(chǎn)能規(guī)模的同時,與外部優(yōu)質(zhì)的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)展開合作,形成配套供應(yīng)關(guān)系, 從而推動了汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展并產(chǎn)生龐大而持續(xù)的市場需求。

目前,全球汽車零部件行業(yè)主要由歐美、日本等汽車工業(yè)發(fā)達國家主導(dǎo),發(fā)展中國家零部件企業(yè)在國際市場的綜合實力相對有限。根據(jù)《美國汽車新聞》(Automotive News)公布的 2014 年度全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強名單,日本及歐美國家占據(jù)了絕大多數(shù)。然而,隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的全球化拓展,發(fā)展中國家汽車零部件制造企業(yè)亦迎來良好的發(fā)展契機,在一些汽車零部件細分行業(yè),發(fā)展中國家的優(yōu)勢零部件企業(yè)通過多年的技術(shù)儲備和市場經(jīng)驗積累,逐步形成與國際大型汽車零部件企業(yè)共同競爭的格局。

2、國內(nèi)汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起步于二十世紀五十年代,經(jīng)過不斷的發(fā)展,行業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長。在起步階段,汽車零部件制造以圍繞整車配套為主, 零部件生產(chǎn)企業(yè)對整車廠商的依附性強, 整體技術(shù)水平較為薄弱。九十年代后期開始,國內(nèi)汽車零部件行業(yè)逐步邁入了加速發(fā)展的軌道:一方面,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長,下游汽車消費市場的快速發(fā)展,配套產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺, 為國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境及需求契機; 另一方面, 國際汽車零部件企業(yè)相繼進入中國市場,為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)帶來了資金、技術(shù)、人才、管理經(jīng)驗,促進國內(nèi)汽車零部件行業(yè)迅速成長。

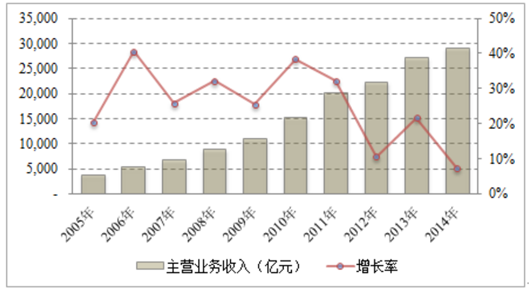

在上述大背景下,國內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過技術(shù)引進、合資合作、自主發(fā)展、多元化投資等相關(guān)措施,在裝備水平、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面均得到了較大的提升,汽車及零部件國產(chǎn)化程度顯著提高,并形成了較為完整的汽車零部件配套供應(yīng)體系。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,2014 年國內(nèi)汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2.91萬億元,是2005 年的 7.75 倍。

2005-2014年我國汽車零部件主管業(yè)務(wù)收入情況

經(jīng)過多年發(fā)展,汽車整車制造已形成長三角、珠三角、東北、華中、京津和西南等六大產(chǎn)業(yè)集群,而國內(nèi)的汽車零部件企業(yè)也基本圍繞這六大產(chǎn)業(yè)集群分布。

就市場格局而言,外資及合資企業(yè)憑借其高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品賺取較高利潤,占據(jù)著主要地位;本土企業(yè)雖然起步較晚,在企業(yè)規(guī)模、制造技術(shù)等方面滯后,但隨著國內(nèi)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐的穩(wěn)步推進,以及本土企業(yè)自主研發(fā)及配套能力的持續(xù)增強,部分本土零部件企業(yè)綜合競爭力大幅提升,已經(jīng)成長出一批可以同外資及合資公司相競爭企業(yè)。

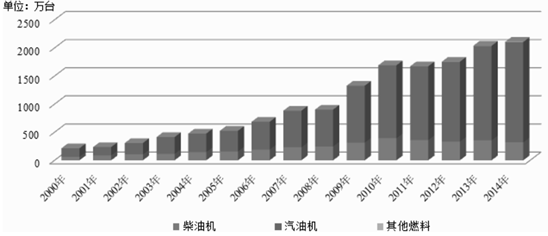

1、發(fā)動機行業(yè)現(xiàn)狀

2000 年國內(nèi)車用發(fā)動機年產(chǎn)量僅為 213.80 萬臺,隨著家庭用車普及率提高帶來的市場高速增長,2014 年國內(nèi)共生產(chǎn)車用發(fā)動機 2,108.16 萬臺,2000 年至2014 年年復(fù)合增長率 17.76%。

2000年—2014年度國內(nèi)汽車發(fā)動機產(chǎn)量統(tǒng)計

發(fā)動機行業(yè)是國內(nèi)石油消耗的最大主體產(chǎn)業(yè)。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,目前發(fā)動機(內(nèi)燃機)二氧化碳排放量占全國總量的10%,氮氧化物排放量占全國總量的 30%,顆粒物排放超過 60 萬噸。發(fā)動機排放污染物已成為影響空氣質(zhì)量的重要因素之一,節(jié)能減排任務(wù)艱巨。近年來,霧霾天氣頻繁出現(xiàn)引起了人們對環(huán)保問題尤其是大氣污染問題的高度重視, 從而將發(fā)動機降低排放污染提升到新的高度。與此同時,隨著國內(nèi)汽車保有量的持續(xù)增長,由此帶來的能源緊張問題將更加突出,對發(fā)動機降低能耗提出了更高的要求。2011 年 7 月工信部發(fā)布《中國內(nèi)燃機工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,明確提出“十二五”期間,根據(jù)節(jié)能減排的國策要求和各種相關(guān)配套機械的市場需求, 內(nèi)燃機行業(yè)重點發(fā)展的產(chǎn)品領(lǐng)域包括發(fā)展低耗能、低排放的乘用車和商用車用發(fā)動機以及各種代用燃料發(fā)動機。根據(jù)內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,截止到“十二五”末期,我國內(nèi)燃機產(chǎn)品綜合能效與國際先進水平相差 10-20%,車用內(nèi)燃機燃油消耗率相差 8-10%,排放水平相差兩個等級。節(jié)能減排將長期作為發(fā)動機行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。

2、柴油發(fā)動機 EGR行業(yè)概述

隨著全球汽車保有量的穩(wěn)步增長,汽車廢氣排放所造成的大氣污染日益嚴重,環(huán)保壓力對發(fā)動機尾氣減排標準提出更高的要求。世界各國相繼出臺環(huán)保法規(guī),對機動車廢氣排放標準提出越來越嚴格的要求。隨著排放標準的不斷升級,柴油發(fā)動機減排領(lǐng)域取得了顯著發(fā)展。歐美發(fā)達國家早在上世紀的 70 年代開始對柴油發(fā)動機的廢氣處理進行電子控制, 并根據(jù)排放標準要求和行業(yè)實踐逐漸形成了電控燃油噴射系統(tǒng)、 發(fā)動機廢氣再循環(huán) (EGR) 技術(shù)、 選擇性催化還原 (SCR)技術(shù)、 廢氣凈化裝置等不同的廢氣排放處理方法, 其中, 發(fā)動機廢氣再循環(huán) (EGR)技術(shù)是目前公認的減少輕型柴油車氮氧化物排放的有效方法之一。

EGR 技術(shù)在國內(nèi)柴油發(fā)動機領(lǐng)域的應(yīng)用與相關(guān)排放標準的頒布與實施密切相關(guān)。隨著國 III、國IV標準的推出,EGR技術(shù)逐漸成為一種主要的輕型柴油發(fā)動機排放技術(shù)路線。然而,在國 III 階段,由于下游行業(yè)技術(shù)儲備不足、油品質(zhì)量低、轉(zhuǎn)換成本較高等原因,行業(yè)內(nèi)國 III 排放標準實質(zhì)上并未得到有效執(zhí)行,引致 EGR 技術(shù)的實際裝機率較低。進入國 IV 階段,國 IV 標準的實施更因為多方壓力難以執(zhí)行,從原定的2011年7 月 1 日實施被兩度推遲。

2014 年以來,隨著社會對大氣污染議題的高度關(guān)注,以及媒體對部分柴油機企業(yè)以國 III 產(chǎn)品冒充國 IV 產(chǎn)品銷售的曝光,柴油國 IV 標準的執(zhí)行情況逐漸受到重視。2014 年 4 月,中華人民共和國工業(yè)和信息化部發(fā)布公告(2014 年第 27號),要求2015 年 1 月 1 日起國 III 柴油車產(chǎn)品不得銷售。作為配套措施,環(huán)保部會同有關(guān)監(jiān)管部門推出了對國 IV 實施情況的嚴格檢驗和監(jiān)督措施,分別對生產(chǎn)企業(yè)、 地方各級環(huán)保部門及產(chǎn)銷環(huán)節(jié)各主體開展全方位監(jiān)督執(zhí)法。 在此背景下,2014 年下半年以來柴油車國 IV標準的執(zhí)行力度得到明顯強化, EGR技術(shù)的應(yīng)用隨之大幅提升。

根據(jù)柴油車國 V 標準及行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃要求,未來 EGR 的重要性將進一步體現(xiàn),一方面,EGR 技術(shù)除持續(xù)應(yīng)用于輕型柴油機外,未來將作為復(fù)合式后處理技術(shù)與 SCR 技術(shù)共同應(yīng)用于中重型柴油機,從而應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋全部車用柴油機市場;另一方面,隨著非道路柴油機排放標準的升級,EGR 技術(shù)將逐步擴大在非道路柴油機市場的應(yīng)用。隨著監(jiān)管的不斷完善、社會環(huán)保意識的進一步提升,作為保障發(fā)動機節(jié)能減排的核心部件,EGR 技術(shù)的應(yīng)用范圍將持續(xù)拓展,進而促進 EGR行業(yè)市場需求的持續(xù)釋放。

3、汽油發(fā)動機 EGR行業(yè)概述

降低二氧化碳排放已成為汽車行業(yè)發(fā)展進程中首要解決的問題。為應(yīng)對全球性的資源短缺和氣候變暖問題,鞏固和提高汽車工業(yè)未來國際競爭力,歐美日等汽車工業(yè)發(fā)達國家都在采取積極措施,推動和促進汽車節(jié)能技術(shù)發(fā)展、提高汽車燃油效率,節(jié)能減排技術(shù)的關(guān)注點已從控制有害物質(zhì)排放轉(zhuǎn)向控制二氧化碳排放。發(fā)達國家通過技術(shù)標準和法規(guī)不斷提升乘用車燃料消耗量要求,各國通過技術(shù)標準、法規(guī)等方式不斷提升乘用車燃料消耗量要求,普遍設(shè)定 2020 年乘用車平均燃料消耗量降低至 5L/100km左右的目標。

發(fā)動機廢氣再循環(huán)(EGR)技術(shù)始用于柴油機減排領(lǐng)域,進入 21 世紀后,其在汽油發(fā)動機上的降低油耗功能才得到重視,并迅速得到應(yīng)用推廣。汽油發(fā)動機上搭載使用 EGR 技術(shù),通過廢氣循環(huán)能夠抑制爆震,降低最高燃燒壓力和溫度,從而提升燃油功效,達到降低油耗的目的。在經(jīng)濟效益和排放法規(guī)的共同驅(qū)動下,EGR 技術(shù)在汽油發(fā)動機上的應(yīng)用得到快速推廣。目前,國際上豐田、福特、克萊斯勒等汽車制造商的主要車型均已開始配套汽油 EGR 技術(shù),以達到提升燃油效率的目的。

產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016-2022年中國汽車市場運營現(xiàn)狀及前景預(yù)測分析報告》顯示:近年來,國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展迅速,據(jù)統(tǒng)計,截至 2014 年底國內(nèi)汽車保有量達 1.54 億輛, 是 2001 年的8.57倍。 同時, 2014年我國石油表觀消費量約為 5.18億噸,汽車用汽柴油消費占全國汽柴油消費的比例已經(jīng)達到 55%左右,每年新增石油消費量的 70%以上被新增汽車所消耗。預(yù)計在未來一段時期,國內(nèi)汽車保有量仍將持續(xù)增長,由此帶來的能源緊張問題將更加突出。2012 年 6 月,國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020 年)》,明確了國內(nèi)汽車節(jié)能標準的整體目標。2014年12 月,工業(yè)和信息化部組織全國汽車標準化技術(shù)委員會擬定的乘用車燃料消耗量第四階段標準(2016-2020年) (以下簡稱“乘用車燃料消耗第四階段標準”)正式公布,并將于 2016 年 1 月 1 日起實施。乘用車燃料消耗第四階段標準規(guī)定了國內(nèi)乘用車燃料消耗量的最低要求, 適用于汽車產(chǎn)品準入管理環(huán)節(jié),不滿足相關(guān)強制性國家標準的車型,不能獲得《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》許可,不允許在國內(nèi)生產(chǎn)、銷售和注冊、使用,從而加快淘汰較為落后的高油耗車型,最終推動乘用車平均燃料消耗量水平在 2020 年下降至5 L/100km。

目前,國內(nèi)部分汽車制造商已經(jīng)配套汽油 EGR 技術(shù)。隨著乘用車燃料消耗四階段標準的逐步實施,以及國家政策對燃油降低油耗要求形成的長期壓力,EGR 技術(shù)的節(jié)能效用和經(jīng)濟效益將逐步得到顯現(xiàn),國內(nèi)汽油整車及發(fā)動機制造商將越來越多地采用 EGR技術(shù)。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。

您現(xiàn)在的位置:主頁 行業(yè)動態(tài) 2016年我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況分析