-

2016年中國養老服務市場發展規模現狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預測

2016/10/14 11:29:22 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

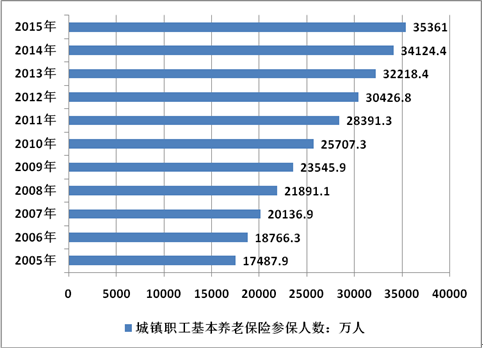

核心提示:智研咨詢發布的《2016-2022年中國養老服務市場運營態勢與投資戰略研究報告》顯示,參保人數穩步上升。近年來,我國政府在人口老齡化加速的背景下著力推進基本養老保險的全面覆蓋工作,力圖實現全民“老有所養”。因此,我國中經先略數據中心發布的《2016-2022年中國養老服務市場運營態勢與投資戰略研究報告》顯示,參保人數穩步上升。近年來,我國政府在人口老齡化加速的背景下著力推進基本養老保險的全面覆蓋工作,力圖實現全民“老有所養”。因此,我國參加養老保險的人數保持穩步增長。根據人社部公布的2015年人力資源社會保障年度數據顯示,截至2015年底,我國城鎮職工基本養老保險參保人數約為 35361 萬人,較上年增長了1237萬人,增長 3.6%。

2005-2015年中國城鎮職工基本養老保險參保人數情況

資料來源:人社部

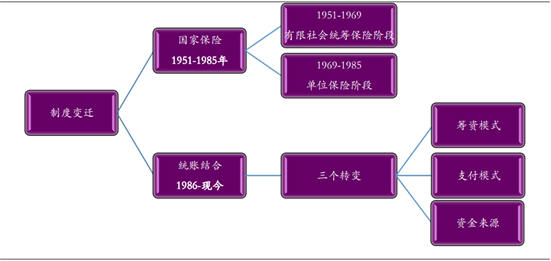

我國社會保障體系作為 60 多年來社會經濟發展中的維系與穩定系統,經歷了曲折的發展過程。1951 年 2 月 26 日,政務院頒布《中華人民共和國勞動保險條例》,標志著社會保障事業的正式開閘。1951-1985 年,是養老保險的國家保險模式時期。這一時期又可以細分為兩個階段:第一階段是全國有限統籌互濟的養老保險,即個人不繳費、企業提取勞動保險金、現收現付制、就業/工資關聯、企業與機關各成系統;第二階段是單位保險階段,此時勞動保險金不再積累,開始作為各企業的當期成本。20 年代中后期,隨著我國國企改革的發展,國家開始建立國家、企業、個人共同負擔的社會保障制度,實現了從“國家-單位”保障模式到“國家-社會”保障模式的轉型,確立社會統籌與個人賬戶相結合的模式,完成了籌資模式由現收現付變為部分積累,支付模式由收益確定型變為繳費確定型,資金來源由完全財政撥款變為由政府、企業和個人共同負擔三大轉變。

我國養老金基本制度發展歷程

資料來源:公開資料整理

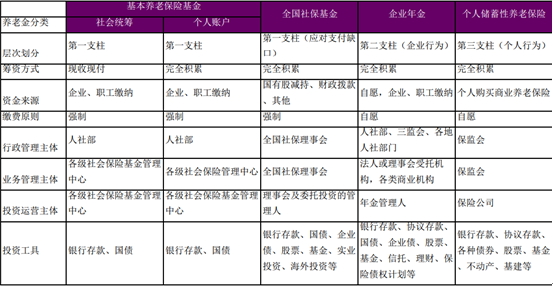

我國養老保險的體系構成

我國的社會養老保險體系是以城鎮職工基本養老保險制度、機關事業單位離退休金制度、城鎮居民社會養老保險制度、新型農村社會養老保險制度和農民工養老保險制度為核心的多層次社會養老保險體系。其中,城鎮職工養老保險制度從 1951 年創建至今,已有六十多年的歷史,并且隨著我國經濟體制的轉型和社會背景的變化,該保險制度也在不斷地進行改革和調整,發展日漸成熟。

具體來說,我國養老保險體系分為三個層次:第一層為基本養老保險,亦稱國家基本養老保險,它是按國家統一政策規定強制實施的為保障光大離退休人員基本生活需要的一種養老保險制度。第二層為企業補充養老保險,這是企業根據自身經濟實力,在國家規定的實施政策和實施條件下為本企業職工所建立的一種輔助性的養老保險。最后一層為個人儲蓄性養老保險,是職工自愿參加、自愿選擇經辦機構的一種補充保險形式。另外,作為對上面三大支柱的補充,2000 年 8 月 1 日成立,中國特色的養老金戰略儲備——全國社會保障基金成立,這是由全國社會保障基金理事會負責管理的,由國有股減持劃入資金及股權資產、中央財政撥入資金、經國務院批準以其他方式籌集的資金及其投資收益形成的由中央政府集中的社會保障基金。

我國各類型養老金運營管理情況

資料來源:公開資料整理

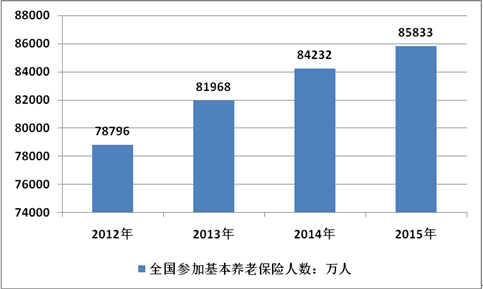

2015年末全國參加基本養老保險人數為85833萬人,比上年末增加1601萬人。全年基本養老保險基金收入32195億元,比上年增長16.6%,其中征繳收入23717億元,比上年增長12.4%。全年基本養老保險基金支出27929億元,比上年增長19.7%。年末基本養老保險基金累計結存39937億元。

2015年末全國參加城鎮職工基本養老保險人數為35361萬人,比上年末增加1237萬人。其中,參保職工26219萬人,參保離退休人員9142萬人,分別比上年末增加688萬人和549萬人。年末參加城鎮職工基本養老保險的農民工人數為5585萬人,比上年末增加113萬人。年末企業參加城鎮職工基本養老保險人數為33123萬人,比上年末增加1177萬人。

2015年城鎮職工基本養老保險基金總收入29341億元,比上年增長15.9%,其中征繳收入23016億元,比上年增長12.6%。各級財政補貼基本養老保險基金4716億元。全年基金總支出25813億元,比上年增長18.7%。年末城鎮職工基本養老保險基金累計結存35345億元。

2015末城鄉居民基本養老保險參保人數50472萬人,比上年末增加365萬人。其中實際領取待遇人數14800萬人。全年城鄉居民基本養老保險基金收入2855億元,比上年增長23.6%,其中個人繳費700億元。基金支出2117億元,比上年增長34.7%。基金累計結存4592億元。

2015年末全國有7.55萬戶企業建立了企業年金,比上年增長3.0%。參加職工人數為2316萬人,比上年增長1.0%。年末企業年金基金累計結存9526億元。

2012-2015年中國參加基本養老保險人數

資料來源:人社部

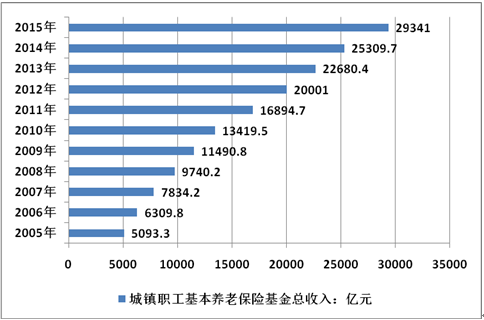

2005-2015年中國城鎮職工基本養老保險基金總收入

資料來源:人社部

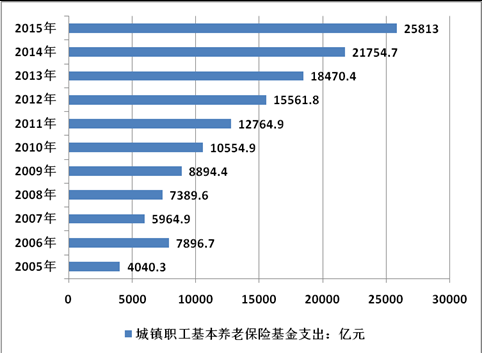

2005-2015年中國城鎮職工基本養老保險基金總支出

資料來源:人社部

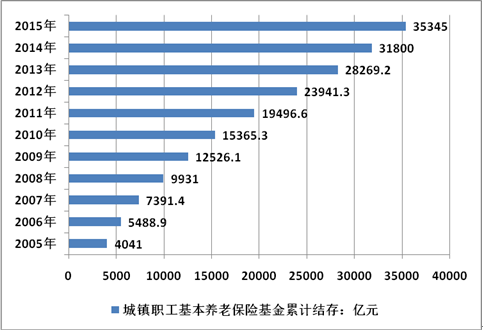

2005-2015年中國城鎮職工基本養老保險基金累計結存

資料來源:人社部

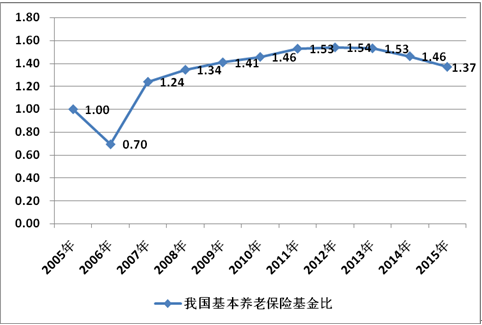

我國基本養老保險基金比(注:基金比是指當年基金累計結余占基金支出的比例)

資料來源:人社部

目前,我國健康服務產業鏈主要有五大基本產業群:一是以醫療服務機構為主體的醫療產業;二是以藥品、醫療器械、 醫療耗材產銷為主體的醫藥產業;三是以保健食品、健康產品產銷為主體的保健品產業;四是以健康檢測評估、咨詢服務、調理康復和保障促進等為主體的健康管理服務產業;五是健康養老產業。

2009-2015年中國健康服務產業結構(億元)

年份醫療產業醫藥產業保健品產業健康服務管理健康養老合計2009年171795394504323399155372010年2133118496095184199193082011年2746152558566226444259232012年32461708311317467709299152013年391320593157989610382373632014年4432233262055107514100449882015年485025842250012901630349985資料來源:公開資料整理

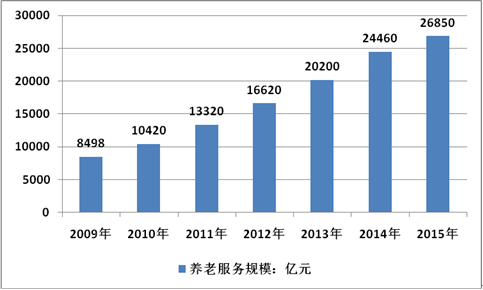

2009-2015年我國養老服務行業市場規模

資料來源:中經先略數據中心

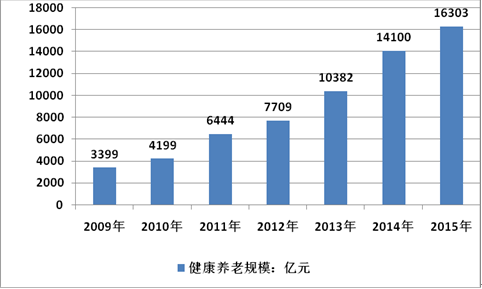

2009-2015年我國健康養老行業市場規模

資料來源:中經先略數據中心

截至2014年底,全國各類提供住宿的社會服務機構3.7萬個(其中登記注冊為事業單位機構1.6萬個) 其中:養老服務機構33043個。

養老機構類型

社會福利院主要面向城鎮“三無”老人,即無勞動能力、無生活來源、無法定贍養人、扶養人,或者其法定贍養人、扶養人確無贍養、扶養能力的城市老年人,為他們提供養老的場所和各類生活、醫療服務。社會福利院的主要資金來源為政府補助。

敬老院主要針對城鎮的各類有一定經濟能力的老年人。敬老院分為公立與私立兩種。公立敬老院通常建設費用由政府補助,運營費用向入住老人收取。私立敬老院無補助,基本自負盈虧。

養老社區。家庭養老的養老社區通常子女與老人同住一養老社區,主要的養老服務由子女提供,但社區也提供一定的補充服務,如日間看護等。以養老公寓為主要形式的養老社區,主要針對有自理能力的老年人,一般老年人單獨居住,主要服務均由社區提供,包括日常的家政服務、生活服務、出行服務等。以看護養老為主要形式的養老社區,主要針對半自理或無自理能力的老年人。除提供養老公寓提供的各類服務以外還提供各類醫療服務,如急救服務、攙扶服務、喂飯服務等。

截止2014年底,全國共有各類養老床位577.8萬張,比上年增長17.0%(每千名老年人擁有養老床位27.2張,比上年增長11.5%)。盡管我國養老機構提供的床位數量在逐年增加,但仍滿足不了我國老年人的客觀需求。一般而言,在發達國家中養老機構的床位數為老年人口總數的5%左右。

人口老齡化日趨發展,成為我國經濟發展的一個階段性特征。發展養老服務業,積極應對人口老齡化,是主動適應經濟發展新常態和全面建成小康社會的一項緊迫任務。民政部深入貫徹中央決策與部署,認真落實穩中求進、改革創新的要求,積極會同有關部門制定綜合措施,加快發展養老服務業,為全面深化改革、推動經濟轉型升級作出新貢獻。

一、人口老齡化對我國經濟社會發展產生深遠影響

我國是世界上唯一一個老年人口超過1億的國家,也是發展中國家人口老齡化形勢嚴峻的國家。當前,我國已經進入人口老齡化快速發展階段,具有數量大、發展快、高齡化、空巢化、城鄉差別大等特點。截至2014年底,我國65周歲以上人口達到1.38億,占總人口的10.1%,預計2020年將達到2.43億,2025年將突破3億。從國際經驗來看,經濟發達國家基本是在人均國內生產總值達到1萬美元時進入老齡化社會的,屬于先富后老或邊富邊老。但我國進入老齡化社會時人均國內生產總值僅為840美元,是世界平均水平的1/6,具有明顯的未富先老、未備先老特征。2014年,我國居民人均可支配收入為2.02萬元,仍屬于中低收入水平的發展中國家,面臨著經濟發展和人口老齡化的雙重壓力。特別是與人口老齡化趨勢相伴相隨的家庭少子化、小型化越來越突出,這不可避免地會對家庭結構、養老方式乃至社會結構產生深刻影響。

需要強調的是,人口老齡化不是簡單的人口結構問題,也不僅僅是養老問題,而是關系實現全面建成小康社會宏偉目標的重大戰略性問題。如果應對不好,人口老齡化就會成為制約我國經濟社會可持續發展的重要因素,在勞動力供給、資本積累、國民儲蓄、經濟增長潛力、經濟社會負擔以及金融系統穩定性等方面產生不利影響。最直接的表現就是人口老齡化將會引起勞動年齡人口比重下降、勞動力資源減少、經濟與社會財富增速放緩、老年人養老支出增加。一方面,人口老齡化會帶來勞動力數量相對甚至絕對減少,從而減少勞動投入,勞動力成本低廉的比較優勢逐步喪失,導致出口下降和經濟增長放緩。另一方面,人口老齡化會增加支付給老年人口的社會資源,主要包括養老金、福利補貼、公共衛生服務、生活照料,以及各項養老設施建設投入等,從而降低經濟產出中可用于生產性投資的比例。而在資本市場層面,人口老齡化程度的加深將從資金供給、特定金融產品需求、國際資本流動等幾個方面影響資本市場的績效表現,越發增加金融市場的監管難度。

積極應對人口老齡化,努力緩解其對經濟社會發展的不利影響,要求我們必須處理好養老的社會保障水平與長期經濟增長的關系,最大限度地發掘人口老齡化在催生養老服務業、形成新的經濟增長點方面的積極作用,發揮老年人經驗多、參與社會發展熱情高的積極作用,在人口老齡化條件下,為我國經濟的可持續發展創造有效的政策體系和全方位的應對格局。

二、發展養老服務業意義重大

養老服務業是由老年消費市場需求增長帶動而形成的一個新興產業,它以老年人口為服務對象,涵蓋老年人的生活照料、醫療護理、文化娛樂、精神慰藉等多個生產服務門類,產業鏈長、輻射范圍廣泛,對上下游產業具有明顯的帶動效應。發展養老服務業將在解決人口老齡化問題上發揮獨特和巨大的作用,既有利于形成社會化的養老服務體系,滿足社會日益增長的養老服務需求,也對穩增長、促改革、調結構、惠民生,緩解由于經濟下行帶來的社會壓力具有重要現實意義。

一是優化產業結構,促進就業增長。轉變經濟發展方式,促進產業結構優化升級,要重視發展第三產業,將服務業作為經濟增長和社會發展的支柱產業。根據國家統計局數據顯示,2014年全年我國第三產業增加值占國內生產總值的比重為48.2%,比上年提高1.3個百分點,產業結構更加優化,但依然大大低于發達國家70%以上的份額,就業比重也明顯偏低,仍是經濟社會發展中的一塊“短板”。養老服務業與民生緊密相關,融產品與服務于一體,隸屬于第三產業中的比重很高。發展養老服務業可以促進就業,延伸一大批相關產業,推進上下游產業的良性互動,對于提高最終消費增量和優化產業結構具有重要作用。

二是擴大內需,促進消費增長。養老服務業蘊藏著巨大的市場潛力,將在拉動內需、培育新的經濟增長點方面發揮重要作用。有關研究表明,從2014年到2050年,我國老年人口消費潛力將從4萬億元增長到106萬億元左右,占GDP的比例從8%左右增長到33%左右。另有數據顯示,我國僅城市60歲至65歲的老年人口中就有45%還在繼續就業,42%的城市老年人擁有個人存款;預計到2020年僅退休金一項就將達到2.81萬億元。采取有效的措施培育老年消費市場,將為國內消費市場注入更持久、更強大的動力,推動經濟實現又好又快發展。

三是提升老年人生活健康水平。隨著人口老齡化、高齡化的加劇,目前我國失能和半失能老年人約有3700萬,占老年人口總數的19%,生活照料和護理問題日益突出。長期以來,我國實行以家庭養老為主的養老模式,但隨著經濟發展和社會轉型,“4-2-1”家庭結構日益普遍,空巢家庭不斷增多。家庭的養老功能有所弱化,對專業化養老機構和社區服務的需求明顯增長。發展養老服務業,能夠解決包括失能、半失能老年群體在內的廣大老年人養老問題,改善保障老年人生活、健康、安全以及參與社會發展的條件,實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所教、老有所學、老有所樂。

當前,我國的社會養老服務體系初步建立,老年服務與消費市場初步形成。但從總體上看,養老服務業還處于發展初期,養老服務和產品供給不足、市場發育不健全、扶持政策不完善、城鄉區域發展不平衡等問題還很突出,產業發展創新人才支撐不足,依靠養老服務業帶動經濟和就業大發展的局面尚未形成。未來一個時期,我國養老服務業發展將面臨寶貴的戰略機遇。隨著養老服務業政策紅利的不斷釋放,越來越多的社會力量積極參與養老服務業發展,將會更加廣泛、多樣化地滿足老年人的消費需求,推動養老服務業快速發展。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。